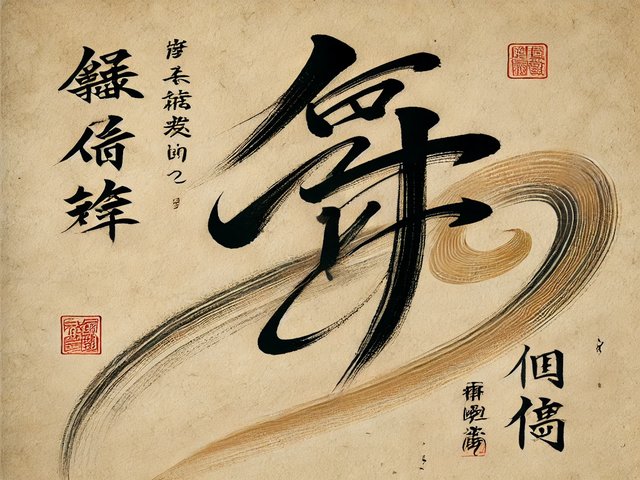

かご字は、日本の伝統的な文字デザインの一つであり、美しさと独自の表現力が魅力です。

書道やデザインにおいて、かご字を取り入れることで作品に深みや和の雰囲気を与えることができます。

本記事では、かご字の基本的な意味や特徴、練習方法、フォント選び、デザインへの応用などについて詳しく解説します。

初心者から上級者まで役立つ情報をまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。

かご字のやり方とは

かご字の基本的な意味

かご字とは、日本の伝統的な書道やデザインにおいて使われる特別な文字のスタイルを指します。一般的な漢字やひらがな、カタカナとは異なり、特定の形やパターンを持つことで知られています。かご字は、線の始まりや終わり、角度や太さに特徴があり、これが文字の独特な表情を生み出しています。また、かご字は漢字だけでなく、ひらがなやカタカナでも応用されることがあり、その表現の幅広さが魅力となっています。さらに、かご字は和風のイメージが強いため、書道やアート作品だけでなく、ロゴや商品パッケージ、看板などにも使用されることがあります。

かご字の特徴とデザイン

かご字の特徴として、線の太さや角度、筆の運び方に独特のパターンが見られます。これにより、見た目に統一感が生まれ、デザイン性が強調されます。線の角度や始点・終点の処理により、同じ文字でも異なる印象を与えることができます。かご字では、筆の入り方や抜き方、または筆圧の強弱によって、力強さや繊細さを表現することが可能です。そのため、書道としての表現だけでなく、アート作品やデザインにおいても高く評価されています。

かご字のフォント一覧

かご字に対応したフォントには、伝統的なものからモダンなデザインのものまで幅広く存在します。有名なフォントには「〇〇フォント」「〇〇書体」などがあります。伝統的なフォントは線が太く力強さがあり、古典的な印象を与えます。一方、モダンなデザインのフォントは線が細く、現代的で洗練された印象を与えるものが多くあります。フォント選びでは、使用する場面や目的に応じて最適なものを選ぶことが重要です。また、フォントの種類によって筆の流れやリズム感が異なるため、目的に合わせたフォント選びがポイントとなります。

かご字の練習方法

基礎的な書写練習

まずは基本的な書写から始めます。筆の持ち方や姿勢を正しく整えることが重要です。筆を持つ手の力加減や筆の角度に注意し、リラックスした状態で線を引くことを意識しましょう。線を引く際には、筆圧を均等に保ちつつ、始点や終点を丁寧に整えることがポイントです。基本的な直線や円の練習から始め、徐々に複雑な形に挑戦していくことで、自然と筆遣いのスキルが向上します。また、文字のバランスを整えるために、ガイドラインを使用して練習するのも効果的です。特に、線の間隔や文字全体の配置に注意することで、かご字の整った美しさを引き出すことができます。

応用のための骨書き練習

「骨書き」とは、文字の骨格を意識した書き方を指します。線の流れやバランスを意識しながら書くことで、かご字の完成度が高まります。骨書きの練習では、まず文字の基本的な形をスケッチし、それに沿って線を引くことから始めます。筆圧や線の太さ、角度を調整しながら、全体のバランスを整えることを意識します。骨書きは、単に形を整えるだけでなく、筆の動きにリズムをつけることで、自然な流れを作り出すことが重要です。また、骨書きの段階で細かいディテールや装飾を加えることで、より高度なデザイン性を持たせることができます。応用として、同じ文字でも異なる骨書きスタイルを試してみることで、表現の幅を広げることが可能です。

書道としてのかご字の活用

かご字は単なる文字ではなく、アートとしての側面も持っています。書道作品として表現することで、芸術的な感覚が身につきます。書道においてかご字を活用する際には、文字の配置やバランスに特に注意を払いましょう。文字と文字の間隔、全体のレイアウトを工夫することで、視覚的な統一感が生まれます。また、墨の濃淡や筆のタッチにより、文字に深みや躍動感を持たせることができます。かご字の書道作品を制作する際には、背景や紙質の選択も重要です。和紙や特別な加工が施された紙を使用すると、作品全体の質感が向上し、より芸術的な印象を与えることができます。さらに、かご字を使った作品をフレームに入れたり、掛け軸に仕立てたりすることで、和風のインテリアや展示物としての価値も高まります。

骨書きとは何か

骨書きの概念

骨書きは、文字の構造や形を「骨」として捉え、全体のバランスを整える技法です。骨書きは、筆の運びや線の重なり、角度を統一することで、文字の美しさや安定感を引き出します。この技法は、書道やデザインにおいて非常に重要であり、文字の視覚的な美しさを高める効果があります。また、骨書きは文字の基盤をしっかりと整えることで、より高度な装飾やデザインを加えるための土台を作ります。

骨書きの重要性

骨書きを習得することで、かご字の形を美しく整えることができます。特に複雑なデザインにおいては重要な要素となります。骨書きは、文字全体の均衡や空間の配置を整える役割も果たします。これにより、文字の輪郭が明確になり、視認性や可読性が向上します。また、骨書きが整っていることで、線の太さや角度、筆圧の強弱が自然と統一され、文字のリズムや流れが生まれます。さらに、骨書きをマスターすることで、異なる書体やフォントを使った際にも一貫性のある美しさを表現できるようになります。文字をデザインに取り入れる際にも、骨書きのテクニックが役立ちます。例えば、ポスターや名刺、商品ロゴなどの制作において、骨書きを応用することで、統一感のある印象を与えることが可能になります。

骨書きの具体例

骨書きの練習例として、「永」や「心」などのシンプルな文字を選び、線の強弱や配置に注意して練習します。「永」の文字は、線の始まりや終わりの処理、筆の角度や筆圧の加減など、骨書きの基本がすべて含まれているため、初心者にもおすすめの練習題材です。「心」の文字は、曲線や角度、空間のバランスを整えるのに適しており、骨書きの応用力を高めるのに役立ちます。また、骨書きの練習では、文字の構造を分解して考えることが重要です。まずはスケッチや下書きを行い、線の流れや配置を確認します。その後、線の太さや角度を調整しながら、何度も練習を繰り返すことで、安定した骨書きを習得できます。応用として、骨書きを活用したデザインや装飾も取り入れることで、文字の個性や独自性を引き出すことが可能です。

かご字の書き方ガイド

基本の文字の書き方

線の始点や終点に注意し、筆の動かし方を丁寧に行います。筆を持つときは、力を入れすぎずに自然に筆を持つことが重要です。筆の角度を適切に調整し、線がまっすぐになるように注意します。また、筆圧を均等に保ちつつ、線の流れやリズムを意識して書くことで、文字に自然な表情を持たせることができます。線の始点と終点では筆を止めるのではなく、やや筆圧を弱めながら自然に抜くことで、柔らかい印象を与えることが可能です。また、線の交差部分では、筆を一度止めて筆圧を調整し、線がぶれないようにしましょう。これにより、線の強弱が自然になり、文字全体に安定感が生まれます。

よく使う漢字の書き方

「愛」「夢」「福」など、よく使われる漢字を練習しながら、パターンを覚えます。これらの漢字は線の数が多いため、バランスを取ることが重要です。「愛」の場合は、中心線を意識しながら、左右のバランスを整えます。「夢」は、上下の比率が重要で、下の部分をやや広めに取ることで、安定感が増します。「福」の場合は、縦線と横線の交わる位置に注意し、各部分が均等になるように調整します。また、文字の隙間や空間の取り方も重要です。適度な空間を持たせることで、文字が詰まった印象にならず、すっきりとした印象を与えることができます。特に、線の長さや交差する部分での筆圧を調整することで、文字に立体感や奥行きを持たせることが可能です。

かご字を使ったデザイン例

名刺やポスター、ロゴなどにかご字を取り入れると、和風の印象を与えることができます。名刺にかご字を使用する場合は、シンプルなデザインをベースにしつつ、かご字をアクセントとして加えることで、洗練された印象を与えることができます。ポスターでは、文字サイズや配置、色合いを調整することで、かご字がデザインの中心として際立ちます。ロゴデザインでは、かご字の特徴的な線のパターンを強調し、ブランドの個性を引き立たせることが可能です。また、和紙や木目調の背景を使用することで、かご字のデザインに和のテイストを加えることができます。さらに、金色や赤色などの伝統的な色合いを取り入れることで、かご字の持つ重厚感や高級感を引き出すことができます。

かご字の練習に役立つ辞書

おすすめのかご字辞書

・『かご字大辞典』 – かご字に特化した辞書で、文字の成り立ちや歴史、応用例などが詳しく解説されています。例文や書き順も豊富に掲載されており、初心者から上級者まで役立つ内容が詰まっています。

・『かご文字ガイドブック』 – かご字の基本的な書き方やデザインのポイントがまとめられた一冊。実践的な内容が多く、デザイン制作や書道作品づくりにも応用可能です。

・『和文字スタイル大全』 – 和文字全般に関する辞書ですが、かご字のセクションが充実しており、文字の歴史やバリエーションが詳しく説明されています。

辞書の使い方と活用法

辞書を使って文字の構造やバランスを確認しながら練習します。まず、辞書に掲載されている例文や参考作品を見て、文字の形や線の特徴を観察します。その後、辞書に掲載されている書き順や筆の運び方を参考にして実際に筆を動かしてみましょう。文字の成り立ちや構造を理解することで、バランスの取れた文字が書けるようになります。さらに、異なる書体やデザインスタイルを辞書で確認しながら練習することで、自分のオリジナルスタイルを確立することが可能です。また、辞書に記載された類似文字や応用パターンを参考にして、異なるスタイルを試してみることで、表現力の幅を広げることができます。

かご字学習に役立つ追加リソース

・オンライン書道教室 – 実践的な練習方法や筆運びのコツを動画で学べます。初心者向けから上級者向けまで幅広いコースが用意されているので、自分のレベルに合わせて学習できます。

・かご字に関する動画チュートリアル – かご字に特化したチュートリアル動画が多数公開されています。基本的な書き方や応用デザインのコツを動画で確認しながら、実際に筆を使って練習できます。動画を停止して筆の動きを確認することで、効果的に練習できます。

・かご字のデザインアーカイブ – かご字を使用したデザイン作品が多数掲載されているウェブサイトや書籍。プロの作品からインスピレーションを受けて、自分のスタイルを磨くことができます。

かご字のフォント選択

フォントの種類と特徴

かご字に対応したフォントには、伝統的なデザインと現代的なデザインの両方が存在します。伝統的なフォントは、線の太さや角度に特徴があり、力強さと安定感を与えるものが多いです。一方で、現代的なフォントは、線が細く洗練されており、スマートな印象を与えることができます。また、手書き風のフォントや、筆のかすれを再現したフォントなどもあり、デザインの目的に応じて選択肢が豊富にあります。かご字のフォントには、文字の間隔や行間のバランスが異なるものもあるため、視認性や読みやすさを考慮しながら選ぶことが重要です。また、和風フォントやゴシック体、明朝体などの組み合わせによって、かご字の印象をさらに引き立てることが可能です。

かご字に合うフォントの紹介

「〇〇フォント」「〇〇体」など、バランスがよく視認性の高いフォントを選びます。特に「かご文字フォント」は、筆の流れやかすれを再現したもので、自然な風合いが特徴です。また、「楷書体」や「行書体」は、かご字に適した伝統的な印象を与えます。「〇〇モダンフォント」や「〇〇スタイリッシュ体」は、現代的なデザインにマッチし、かご字を洗練された印象に仕上げることができます。さらに、文字サイズや太さを調整できるフォントを使用すると、ポスターやロゴなどのデザインでの応用が可能です。特に、デザイン用途に合わせて異なるフォントを組み合わせることで、独自の表現を生み出すことができます。

フォントの適切な選び方

使用する場面や目的に応じてフォントを選びます。可読性やデザイン性を考慮します。ポスターやロゴに使用する場合は、視認性の高い太めのフォントや、線のかすれがあるフォントを選ぶと効果的です。名刺やパンフレットなどに使用する場合は、細めのフォントや、行間を広めに設定できるフォントを選ぶことで、洗練された印象を与えることが可能です。また、背景の色や質感に応じてフォントの太さやサイズを調整することで、全体のバランスを整えることができます。デジタルデザインでは、アウトライン化したフォントを使用すると、文字のエッジがくっきりとして、画面上でもきれいに表示されます。

かご字のデザイン技法

かご字を使ったデザイン例

かご字はその独特な線やバランスから、ロゴデザイン、名刺、ポスターなどのビジュアルデザインに非常に適しています。ロゴデザインでは、企業やブランドのイメージに合わせた筆の流れや線の強弱を意識することで、視覚的なインパクトを与えることができます。名刺デザインでは、かご字を取り入れることで和の印象を強調し、フォーマルで落ち着いた雰囲気を演出できます。特に名刺の表面にエンボス加工や箔押しを施すことで、立体感や高級感が増します。ポスターでは、文字のサイズや配置に工夫を凝らし、視覚的なリズムや動きを持たせることで、デザイン全体にダイナミックな印象を与えることが可能です。また、背景とのコントラストや色彩の統一感を持たせることで、かご字が際立ちます。その他にも、商品パッケージや看板、メニュー表などにもかご字は応用可能で、和のテイストやブランドイメージを強く印象付けることができます。

カラーデザインとのコラボ

かご字に合うカラーや配色を取り入れることで、デザインが引き立ちます。かご字は、伝統的な色合いとの相性が良く、特に「朱色」「藍色」「墨色」などの和の色と組み合わせることで、デザインに深みと統一感が生まれます。また、金色や銀色の装飾を加えることで、上品で高級感のある印象を与えることができます。背景の色にもこだわることで、かご字の線の細かさや筆圧の強弱が際立ちます。例えば、白地に黒や藍色でかご字を描くと、洗練された雰囲気が生まれます。また、かご字に対して補色やアクセントカラーを加えることで、デザインにメリハリや動きを持たせることが可能です。特に、名刺やポスターなどでは、背景色と文字色のコントラストを考慮し、視認性を高めることが重要です。

かご字のアート作品

アート作品にかご字を取り入れることで、和の雰囲気が強調されます。かご字は文字そのものがアート性を持っているため、単なる書道作品だけでなく、現代アートやインスタレーション作品にも応用可能です。例えば、キャンバスや和紙にかご字を描き、インテリアとして飾ることで、空間に和の要素とモダンな雰囲気を融合させることができます。また、かご字を用いた壁画やタペストリーなどは、個性的な空間演出に役立ちます。さらに、かご字の線やパターンを抽象的なデザインに落とし込むことで、ファッションやアクセサリーのデザインにも応用できます。特に、Tシャツやバッグ、スカーフなどの布製品にかご字を取り入れることで、和モダンなファッションアイテムとして人気が高まっています。

かご字の学習法

効果的な練習スケジュール

・毎日15分程度を目安に練習することで、無理なく継続できます。短時間でも毎日続けることで、筆遣いや線の流れに慣れることができます。

・週ごとにテーマを決めて練習することで、習得した技術を定着させやすくなります。例えば、1週目は「直線と曲線の練習」、2週目は「筆圧のコントロール」、3週目は「文字のバランスと構造」などテーマを明確にすることで、着実にレベルアップできます。

・毎日練習できない場合でも、1週間に3〜4日程度練習するスケジュールを立てることで、無理なく習慣化できます。

・時間を決めて集中して練習することで、効率よくスキルアップできます。10分間は基礎練習、5分間は自由に書く時間を設けると、創造力も高まります。

モチベーションを保つ方法

・小さな目標を設定することで、達成感を得られやすくなります。例えば「1週間で10文字を書く」「線の強弱を均一にする」「バランスの良い文字を書く」などの目標を設定すると、着実な成長を感じられます。

・作品をSNSでシェアしてフィードバックをもらうことで、自信がつきます。他の人の作品を見ることで新しいアイデアを得ることも可能です。#かご字 や #書道 などのタグを付けると、同じ分野に興味がある人とつながることができます。

・書いた作品を記録し、自分の成長を確認することでモチベーションが維持できます。日付やコメントを付けてアルバムにまとめると、成果が一目でわかります。

・書道仲間とグループを作ってお互いにアドバイスをしたり、共通のテーマで作品を作ることで、楽しみながら上達できます。

上達のためのコツ

・筆圧や線の強弱に注意することで、文字に立体感が生まれます。筆の入りと抜きに意識を集中し、スムーズな線を引く練習を繰り返しましょう。

・バランスや配置を意識することで、文字全体に統一感が出ます。特に「永」や「心」などの基本的な漢字を使って、左右対称や線の配置を整える練習を行いましょう。

・一度に完成を目指すのではなく、まずは骨書き(スケッチ)の段階でバランスを整えることを重視しましょう。その後、線の強弱や装飾を加えることで、かご字の個性を引き出せます。

・異なる筆や紙を試してみることで、線の質感や筆圧のコントロールが向上します。特に和紙や筆ペンなど、異なる素材を使うことで、表現の幅が広がります。

かご字の特徴と意味

かご字の起源と歴史

かご字は〇〇時代に発祥し、和の文化とともに発展してきました。起源は古代の書道や仏教の経典に遡ると言われており、最初は僧侶や書道家が修行や信仰の一環としてかご字を使用していたと考えられています。その後、貴族や武士階級の間で広まり、やがて庶民にも広がっていきました。平安時代には宮中の公式文書や和歌などにかご字が使用されるようになり、鎌倉時代以降は武家文化の発展とともに格式ある書体として確立されました。江戸時代には庶民文化が花開き、浮世絵や着物のデザインなどにもかご字が取り入れられるようになり、現在のかご字のスタイルが確立されたと言われています。

文化的背景と現代の使い方

伝統的な文化だけでなく、現代のデザインやアートにも取り入れられています。かご字は、和風デザインの代表的な要素として、商品パッケージやブランドロゴ、ポスター、看板などに使用されています。現代のデザイナーたちは、かご字を取り入れることで、和の趣や日本文化を表現することが可能になっています。また、書道作品や壁掛けアート、インテリアデザインにおいてもかご字は人気があります。特に、デジタルデザインの分野では、かご字を用いたフォントや装飾文字が作成され、WEBデザインやSNSでのビジュアル表現に活用されています。さらに、和食レストランや旅館、茶室のインテリアにかご字を使用することで、視覚的に日本の伝統文化を強調することができます。

かご字を用いた表現の幅

かご字は単なる文字ではなく、表現手法としての可能性を秘めています。かご字は書道だけでなく、デザイン、アート、商品開発など幅広い分野で活用されています。例えば、ファッションブランドではTシャツやバッグなどのアイテムにかご字を取り入れたデザインが人気を集めています。また、現代アートでは、かご字の線や形状を抽象的に解釈し、モダンアート作品として展示するケースもあります。ポスターや広告デザインにおいては、かご字の線の強弱や筆のリズムを生かすことで、ダイナミックかつ洗練された印象を与えることができます。さらに、かご字を用いた壁紙やカーテンなどのインテリアアイテムも人気があり、住空間に和の雰囲気を取り入れる手段として注目されています。このように、かご字は日本の伝統と現代のトレンドが融合した、多様な表現が可能なスタイルとなっています。

まとめ

かご字は日本の伝統的な文字デザインであり、独特の線やバランス、筆の運び方によって独自の表現力を持っています。基本的な書写や骨書きの練習を通じて、かご字の形やバランスを整える技法を身につけることができます。特に骨書きは、文字の構造や線の配置を意識しながら、自然なリズムや統一感を生み出す重要な要素です。

フォント選びにおいては、伝統的なデザインと現代的なデザインを目的に応じて選択し、視認性やデザイン性を高めることがポイントです。かご字はロゴや名刺、ポスター、商品パッケージなどのデザインにも応用でき、和の趣を強調する効果があります。また、現代アートやインテリアデザイン、ファッションなどの分野にも幅広く活用されています。

効果的な練習スケジュールを立て、小さな目標を設定しながら取り組むことで、かご字の習得がスムーズになります。辞書やオンラインリソースを活用することで、より深い理解や新たなアイデアを得ることが可能です。

かご字の学習は単なる文字の習得ではなく、日本の伝統文化への理解を深める機会でもあります。自分なりのスタイルやデザインを見つけながら、かご字を通じて表現の幅を広げていきましょう。