青梅駅と青海駅の基本情報

青梅駅の読み方と所在地

青梅駅(おうめえき)は、東京都青梅市に位置するJR東日本の駅で、青梅線の主要な駅の一つです。青梅市は東京都の多摩地域に属しており、自然環境に恵まれたエリアであることから、観光客やハイキング愛好者にも人気があります。駅は市の中心部にあり、行政機関や商業施設へのアクセスも良好で、地域の交通の要として機能しています。

青海駅の読み方と所在地

青海駅(あおみえき)は、東京都江東区青海にあるゆりかもめとりんかい線の駅です。似たような漢字で混同されやすいですが、青梅駅とは全く異なる地域にあります。青海駅はお台場エリアの中心に位置しており、東京湾沿いの埋立地に造成された近代的な街並みの中にあります。臨海副都心の一角として、観光客やビジネスパーソンの往来が非常に多いのが特徴です。

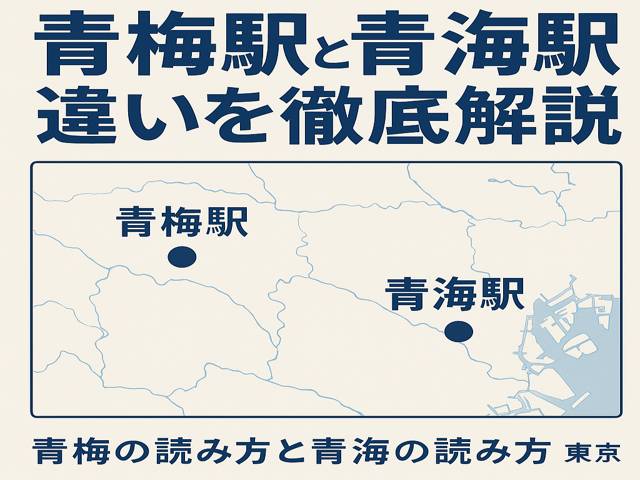

青梅駅と青海駅の地理的な位置

青梅駅は東京都の西部、奥多摩の入口にあたるエリアに位置しており、緑豊かな山間地帯に囲まれています。駅周辺には多摩川が流れ、自然とのふれあいが日常的に楽しめる環境が整っています。一方、青海駅は東京都心から湾岸方面へ伸びるエリアの一部で、人工的に開発された都市空間が広がる地域です。東京ビッグサイトやパレットタウンといった大型施設の近隣に位置し、アクセス性と利便性の高さが際立っています。このように、両駅は物理的な距離だけでなく、周辺環境や都市構造においても大きな違いがあります。

青梅駅と青海駅の歴史的背景

青海市の歴史と変遷

青海(あおみ)は旧来からの町名ではなく、1990年代のお台場再開発に伴って新たに誕生した地域名です。元々このエリアは、埋立地として工業用途などを目的に整備された土地でしたが、東京都が進めた臨海副都心計画により大きく変貌を遂げました。都市機能の一端を担う場所として再開発され、観光・商業施設が集まる近未来的な都市空間が形成されました。青海という名称も比較的新しく、地域としてのアイデンティティも、ここ数十年で確立されてきたものです。

青梅駅の歴史的な意義

青梅駅は、明治時代に開業した青梅鉄道の要所として長い歴史を持っています。青梅鉄道は地域の経済活動、特に織物業の発展に大きく寄与し、駅周辺には多くの織物工場や商店が集まりました。昭和初期には青梅街道の整備とともに地域交通の中心となり、都市との往来の起点として機能しました。また、青梅駅は単なる交通インフラにとどまらず、地域文化や市民生活の拠点としても重要な役割を果たしてきました。戦後の復興期にも駅の存在が地域再生の支えとなり、現代では観光拠点としても位置づけられています。

青海駅の開業とその影響

青海駅は1995年に新交通ゆりかもめの一部として開業し、後に2002年からは東京臨海高速鉄道りんかい線の駅としても利用されるようになりました。この2路線の整備は、東京湾岸部の再開発と密接に関連しており、青海エリアへのアクセス性向上によって周辺地域への人の流れが大きく変化しました。とりわけ、東京ビッグサイトなどの大規模施設でのイベント開催時には、数多くの来場者が青海駅を利用するようになり、観光やビジネスの拠点としての地位を確立しました。駅の誕生は、青海という地域を地図上に刻み込むきっかけともなり、現在では臨海副都心の一翼を担う重要な存在となっています。

青海駅と青梅駅の現状

青海駅の年間乗客数

青海駅は観光地へのアクセス拠点として人気があり、イベント時には特に乗客数が増加します。特に東京ビッグサイトで国際展示会やアニメ・ゲーム関連の大型イベントが開催される際には、1日あたりの利用者が数万人規模に膨れ上がることもあります。通常時でも、湾岸エリアの企業に勤務するビジネスパーソンやショッピング目的の来訪者でにぎわっており、観光・ビジネスの両面で高い利用率を維持しています。

青梅駅の年間乗客数

青梅駅の乗客数は青海駅に比べて安定しており、通勤・通学利用者が多いのが特徴です。特に朝夕の通勤時間帯には、近隣住民や学生が多く利用し、地域密着型の交通インフラとして根強い需要があります。また、休日にはハイキングや観光目的での利用も増え、四季折々の自然を楽しみに訪れる人々でにぎわいます。観光と日常利用がバランスよく共存しているのが、青梅駅の利用傾向の大きな特長です。

青海駅周辺の施設と事業所

青海駅周辺には東京ビッグサイト、パレットタウン、チームラボボーダレスなど観光・商業施設が集積しています。さらに、近年では大規模な再開発が進んでおり、複合商業施設やオフィスビル、ホテル、エンターテインメント施設が次々とオープンしています。お台場海浜公園や実験的な未来技術展示施設も加わり、国際的な観光・ビジネス拠点としての存在感を強めています。こうした施設群は、国内外からの訪問者を惹きつけ、地域の経済にも大きな影響を与えています。

青海駅と青梅駅の住環境

青海駅周辺の住民構成

青海駅周辺は住宅地よりも商業・観光施設が多く、定住人口は比較的少ない傾向があります。お台場エリアとして観光地化が進んでいるため、ホテルやレジャー施設の開発が優先され、居住用のマンションは限られた数にとどまっています。また、マンションに住む人々の多くは単身者や短期間の滞在を目的としたビジネスパーソンが中心で、長期的な地域コミュニティの形成は限定的です。再開発が進む一方で、日常生活に必要な施設がやや少なく、家族での定住には不向きとされる側面もあります。

青梅駅周辺の住民構成

青梅駅周辺は伝統的な住宅地が広がっており、高齢化が進んでいるもののファミリー層の定住も見られます。古くからの家屋が多く、地域社会の結びつきが強く保たれていることが特徴です。また、新興住宅地の開発も進められており、都心からの移住者や子育て世代の転入も徐々に増えています。保育施設や小中学校、病院などの生活インフラも充実しており、子育て支援や高齢者向けの地域サービスも整備されています。このように、地域全体として安定した居住環境が確保されており、長期的に生活の基盤を築くことが可能な地域です。

青海と青梅の人口比較

青梅市の人口はおよそ13万人に対し、青海エリアは江東区の一部で、狭い範囲に限られます。人口密度は高いものの、エリア自体の人口は多くありません。青海の居住者数は、観光や商業施設に訪れる一時的な来訪者数と比べるとごくわずかであり、都市機能の多くは非居住者を対象としています。一方、青梅市は面積も広く、住宅街が広がる郊外型の都市として成り立っており、住民の生活リズムに基づいたまちづくりが行われています。こうした違いは、行政施策や地域資源の活用方法にも反映されており、都市型と郊外型という明確な住環境の対比を生み出しています。

青梅と青海の難読地名問題

青海(おうみ)の読み方の混乱

青海は”あおみ”と読むのが正しいですが、”おうみ”と誤読されることが多く、駅名や地名での混乱が頻発しています。特に全国的には”青海”という表記が滋賀県の「おうみ」(近江)を連想させるため、関西圏出身者や日本地理に詳しい人ほど誤読しやすい傾向にあります。また、観光ガイドや交通案内の中でも誤読が見られるケースがあり、SNSやネット掲示板でもたびたび話題になります。このような混乱を避けるためには、地元自治体や鉄道会社による正確な情報発信が欠かせません。

青梅(あおうめ)と青海(あおみ)の違い

青梅と青海は似た漢字ですが、意味も読み方もまったく異なります。青梅は「青い梅」の文字通り、自然や果実に由来した地名であり、古くからの歴史的背景を持つ地域です。一方、青海は東京湾の海に近い立地から名づけられたとされ、比較的新しい地名です。両者の漢字の構成が視覚的に似ているため、初見では誤認しやすく、特に地理に不慣れな旅行者や訪日外国人にとっては混乱の元となっています。最近ではSNSや動画投稿サイトなどで「間違えた!」という体験談が多く投稿されており、それがさらなる話題を呼んでいます。

青梅駅と青海駅の間違いやすい点

特に観光客やイベント来場者が目的地を間違えるケースが多く、駅員による案内やサインの工夫が求められています。実際に青梅駅に行くつもりが青海駅に到着してしまい、イベントに遅刻したり、慌ててタクシーで移動するなどのトラブルがSNS上でも多数報告されています。両駅の読み方や地理的な距離の違いをしっかり伝えるために、鉄道会社は駅名標にフリガナを明記するほか、注意喚起のポスターを掲示するなどの対策を講じています。また、スマートフォンのナビアプリにおいても、検索時に「青梅(東京都)」や「青海(お台場)」などの補足情報を表示することで、誤解を減らす工夫が進められています。

地域発展と青海・青梅の未来

青海(あおみ)の都市開発計画

青海エリアは今後も東京湾岸エリアの再開発が計画されており、スマートシティや観光ハブとしての進化が期待されています。特に、臨海副都心構想に基づく街づくりが段階的に進行しており、環境に優しい次世代型都市機能の導入や、AI・IoTを活用したスマート交通システムの整備も検討されています。また、外国人観光客の増加を見越したインフラ整備や、多言語対応の案内体制の強化も進められています。企業誘致や国際会議の開催拠点としてのポテンシャルも高まっており、国内外の注目が集まるエリアへと変貌を遂げつつあります。

青梅(あおうめ)の街づくりの動向

青梅市は歴史や自然を活かした観光地づくりと、子育て・定住支援による持続可能なまちづくりを進めています。市内には豊かな自然資源が多く、観光資源としての魅力も高いことから、地域資源を活かしたエコツーリズムの推進や、伝統文化体験プログラムの導入など、観光と地域振興を両立する取り組みが活発です。また、若年層の定住を促すために住宅支援や教育支援制度の充実も図られており、自然環境と都市機能がバランスよく共存する街としての魅力を高めています。さらに、地域住民との協働による防災・防犯のまちづくりも評価されており、安心して暮らせる地域づくりに取り組んでいます。

青海と青梅の2024年以降の見通し

どちらも地域特性を活かした発展が見込まれ、青海はビジネス・観光拠点、青梅は暮らしと文化の拠点として期待されています。青海では今後、臨海部全体を包括する都市機能の連携強化が進められ、湾岸エリア全体の価値向上に寄与すると見られています。一方、青梅では観光と福祉、教育を融合させた「学びと癒しのまち」構想が浮上しており、多世代共生型の地域づくりが注目されています。両地域ともに、それぞれの特性に根ざした独自の成長モデルを描きながら、東京都の多様性と可能性を象徴する存在として、今後の展開が非常に楽しみです。

青海駅と青梅駅のアクセス

青海駅へのアクセス方法

青海駅へは、ゆりかもめ線やりんかい線を利用するのが一般的です。新橋駅からはゆりかもめ線で約15分、大崎駅からはりんかい線でおよそ20分で到着します。いずれも都心からのアクセスが良好であり、観光やビジネスで訪れる人々にとって利便性が高い立地です。また、羽田空港からも東京モノレールとりんかい線を乗り継いでアクセスすることができ、空港利用者にとっても比較的使いやすい駅となっています。加えて、都営バスや観光バス路線も周辺をカバーしており、複数の交通手段が利用可能です。

青梅駅へのアクセス方法

青梅駅へは、JR青梅線を利用するのが一般的です。立川駅を起点とし、西へ向かう路線の終点近くにあり、所要時間は約45分から1時間ほどです。中央線との接続があるため、新宿や東京駅などからも比較的スムーズにアクセスすることができます。加えて、青梅線は四季折々の景観が楽しめることでも知られており、列車の車窓から見える風景は多摩地域の自然美を感じさせる魅力のひとつです。車を利用する場合でも、中央自動車道や圏央道を経由することで比較的アクセスしやすく、観光と日常利用の両方に適した交通環境が整っています。

青海駅と青梅駅の交通手段の違い

青海駅は主に湾岸部と都心を結ぶ交通手段として、観光やイベント利用に特化した路線が中心です。ゆりかもめ線は無人運転の新交通システムであり、観光地巡りに便利なルートが設定されています。一方、青梅駅は多摩地域の住宅地と都心部を結ぶ通勤路線としての役割が強く、JR青梅線は平日の通勤・通学時間帯に合わせて本数が多く設定されるなど、地域住民の生活を支えるインフラとして機能しています。このように、両駅はその交通手段の構造や利用目的に大きな違いがあり、それぞれの地域特性を反映した鉄道網の一部として活用されています。

公式情報と統計データ

青海駅に関する最新の統計

青海駅の乗降者数は近年増加傾向にあり、特に週末や大型イベント開催時にピークを迎えます。東京都交通局やりんかい線の公表データによると、平日平均乗降者数は約1万5千人前後ですが、大型展示会やコンサート、観光シーズンの休日にはこの数値が2倍以上に跳ね上がることもあります。特に東京ビッグサイトで国際イベントが開催される日には、駅周辺の交通も混雑し、臨時の案内要員が配置されるなど、柔軟な運用が求められています。また、外国人利用者の割合も増加傾向にあり、多言語対応の案内システムの整備が進められています。

青梅駅に関する最新の統計

青梅駅の乗降者数は安定的であり、地域住民の生活路線として堅調な利用が続いています。JR東日本の利用統計によると、1日あたりの平均乗降者数はおよそ8,000人前後で、大きな変動は見られません。通勤・通学利用者を中心に、地域密着型の需要が根強く、朝夕のラッシュ時には列車の本数が増加されるなど、利便性の向上が図られています。さらに、観光シーズンには近隣の御岳山や奥多摩方面へのハイキング客による臨時列車の運行も行われており、地域資源と連動した運行計画が実施されています。

両駅の人口・世帯数データ

青海は江東区の統計に含まれ、青梅は青梅市として独立した統計データが存在します。青海エリアは、江東区の中でも臨海副都心に位置しており、居住者よりも日中人口が圧倒的に多いのが特徴です。住宅戸数は限られているため、定住世帯は少なく、夜間人口と昼間人口のギャップが大きい傾向にあります。一方、青梅市は東京都の郊外型自治体として13万人超の人口を抱え、約6万世帯が暮らす地域社会が形成されています。市全体としては高齢化率が高まりつつあるものの、地域によっては若年層や子育て世代の流入も見られ、人口構造の多様化が進んでいます。このように、両地域は統計データにもその性質の違いが如実に表れており、都市型と郊外型のコントラストが顕著です。

青海駅と青梅駅の文化的側面

青海駅周辺の歴史的文化施設

青海駅周辺は新しい開発地のため歴史的施設は少ないものの、現代アートや科学展示など文化的な要素が充実しています。特にチームラボボーダレスや日本科学未来館といった施設は、デジタルアートや最先端技術を融合させた体験型展示が特徴で、子どもから大人まで幅広い年齢層に人気があります。また、期間限定のアートフェスや国際交流をテーマにした展示イベントも多く開催されており、訪れるたびに新しい文化体験ができるのも魅力です。商業施設の中にはアートギャラリーを併設したスペースもあり、文化と商業が共存する独自の空間を生み出しています。

青梅駅周辺の歴史的文化施設

青梅駅周辺には青梅赤塚不二夫会館や昭和レトロ商品博物館など、昭和文化をテーマとした施設が集まっています。これらの施設では、昭和時代の雑貨や映画ポスター、玩具、家電などが展示されており、訪れる人々にノスタルジーを感じさせる空間が広がっています。さらに、青梅市郷土博物館や吉川英治記念館といった文学・歴史に関連した文化施設も点在し、地域の文化的な深みを伝える役割を果たしています。これらの施設は観光資源としても高く評価されており、地域全体で歴史と文化を大切にしたまちづくりが進められています。

地域住民の文化的活動

青梅では地域祭りや伝統芸能が継承されており、町内会や保存会によって季節ごとの祭礼や盆踊りが活発に行われています。特に青梅大祭や市内各地の神社で行われる行事は、多くの地域住民が参加し、代々引き継がれてきた文化として根付いています。地元の小中学校でも郷土学習の一環として参加することが多く、次世代への伝承も積極的に行われています。一方、青海では国際的なイベントやアートプロジェクトが多く開催されており、グローバルな視点を取り入れた文化交流が活発です。お台場周辺では海外アーティストによる展示やライブパフォーマンス、食文化フェスティバルなど多様なイベントが催され、多文化共生の場として注目を集めています。